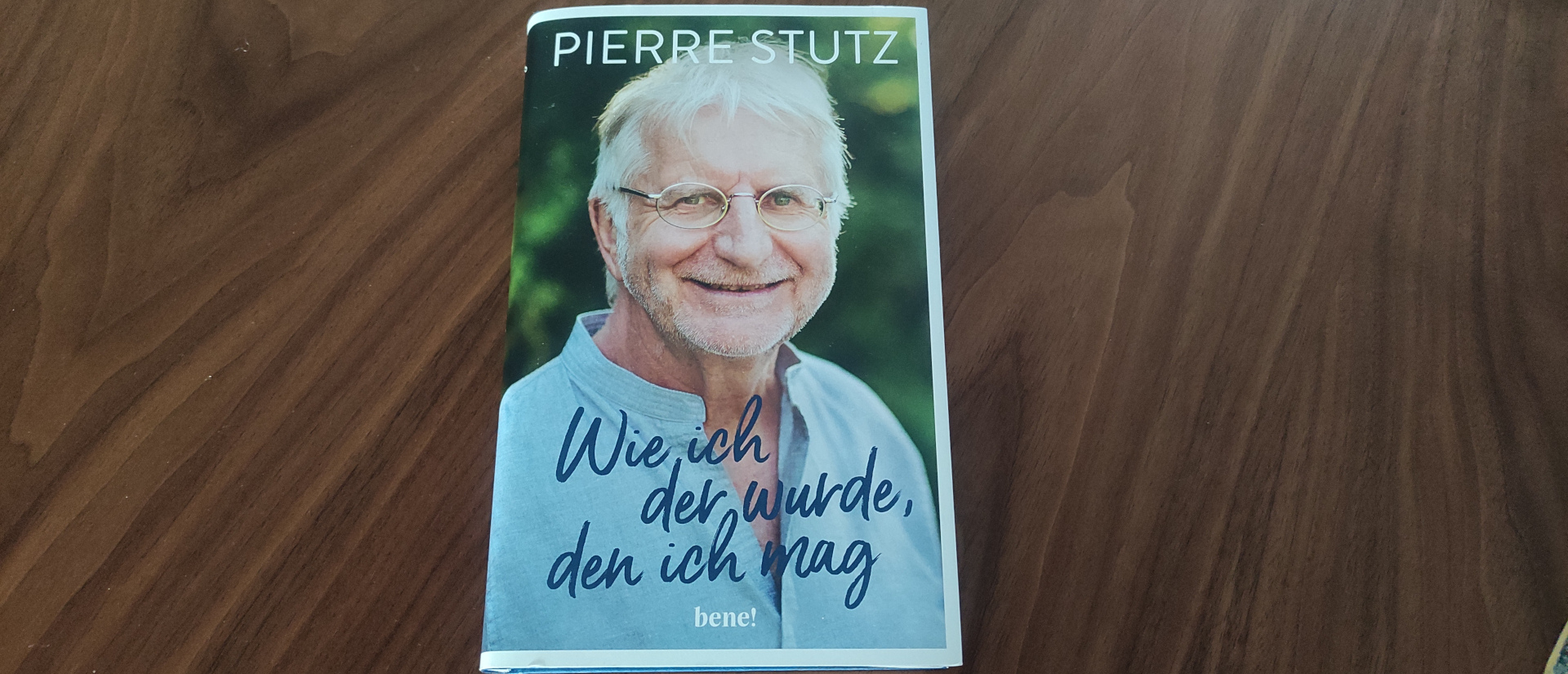

Pierre Stutz: «Die monarchische Kirche muss sterben»

Pierre Stutz war Priester und Ordensbruder. Er litt Jahrzehnte lang unter seiner Homosexualität. Ein Zusammenbruch mit 38 Jahren hat ihn befreit – und die Möglichkeit zum Schreiben eröffnet. Er sieht im Scheitern auch gute Seiten. Ein Interview über Selbstliebe, das «Sakrament der Zahnbürste» und wie er eine Ordensschwester bestochen hat.

Jacqueline Straub

Ihr neues autobiografisches Buch heisst «Wie ich der wurde, den ich mag». Wer hat Ihnen dabei geholfen, sich selbst zu mögen?

Pierre Stutz*: Ich hatte 49 Jahre einen unglaublichen Leidensdruck. Nach aussen war ich der kommunikative, strahlende Mann und innerlich war ich totunglücklich, ich war gefangen in der Angst vor Ablehnung. Meinen ersten Zusammenbruch hatte ich mit 38 Jahren. Als ich Priester in Neuchâtel war, ging ich teilweise dreimal pro Woche in die Psychotherapie. Dort habe ich bereits eine Befreiung erlebt.

«Mystische Texte war das Schwarzbrot meiner Seele.»

Was hat Ihnen noch geholfen, sich selber zu versöhnen?

Stutz: Während meines zweijährigen Burnout – ich war der Schatten meiner selbst – habe ich jeden Tag mystische Texte gekaut. Das war das Schwarzbrot meiner Seele. Das hat mich genährt. Und hat mir Perspektive gegeben. Und dadurch ist dann auch die Erlaubnis erstanden, zu schreiben.

Sie haben sich 38 Jahre verboten, Bücher zu schreiben. Warum?

Stutz: Als Kind sagte der Pfarrer: Der Wille Gottes kann erkannt werden. Dort wo wir uns bemühen müssen und auf die Zähne beissen, dort sollen wir weitergehen. Das, was uns leicht fällt, wo es uns Lust bereitet, da ist vielmehr der Teufel drin.

Was hat das mit Ihnen als Kind gemacht?

Stutz: Es hat mich blockiert zu schreiben. Ich hatte Angst, wenn ich das mache, was mir leicht fällt und indem ich gut bin, dass ich dann nicht mehr geliebt werde.

«Wir müssen als Kirche diesen toxischen Strukturen auf den Grund gehen.»

Was ist Ihnen schwer gefallen zu schreiben?

Stutz: Dass ich als Kind missbraucht wurde – ausserhalb von Familie und Kirche. Das war nicht einfach, denn es ist noch immer eine Wunde, auch wenn ich Heilung erfahren habe. Ich habe das einmal erfahren durch einen unbekannten Mann. Ich konnte nur überleben, indem ich aus meinem Körper ausgestiegen bin und es 32 Jahre verdrängt habe. Die Vorstellung, dass jemand mehrmaligen Missbrauch und dann auch noch durch eine Vertrauensperson wie einen Priester erleiden musste, zerreisst mich fast. Wir müssen als Kirche diesen toxischen Strukturen auf den Grund gehen.

Warum?

Stutz: Es ist ein Hohn, wenn wir in jeder Messe sagen: «Deinen Tod verkünden wir» und dann nicht selbst ins Vertrauen hineinwachsen, dass Kirchenstrukturen sterben müssen, um die befreiende Botschaft Jesu miteinander neu erfahren zu können. Sterben bedeutet nicht Gesundschrumpfung und dass nichts geändert wird. Verletzende und diskriminierende Dogmen der Kirche sind ein Verrat an Gottes Liebe. Sie müssen runtergebrochen werden.

Wie blicken Sie momentan auf die Missbrauchsthematik in der Schweiz?

Stutz: Betroffenheitsbekundungen der Bischöfe genügen nicht. Ich fordere alle Engagierten in der Kirche auf, auch Bischöfe, die wirklich Reformen wollen, eine monarchische Kirchenstruktur nicht mehr zu akzeptieren und zu überwinden. Als Herbert-Haag-Preisträger erinnere ich unermüdlich, was Professor Haag schon 1997 kompetent aufgezeigt hat: Die Kirchenkrise wird stärker werden, solange es eine Zwei-Stände-Kirche – Priester und Laien – gibt, die der Botschaft Jesu widerspricht.

«Der Eintritt ins Kloster war auch Flucht.»

Das Stichwort Liebe kommt öfters in Ihrem Buch öfters vor. Sie betonen, dass es wichtig ist, nicht nur für andere da zu sein, sondern auch Teil zwei des Liebesappells Jesu zu beachten: Liebe deinen nächsten wie dich selbst. Warum?

Stutz: Ich kann nicht ein Liebender sein, wenn ich mich selbst nicht liebe. Ich wurde so sozialisiert, immer für andere da zu sein. Aber gelernt sich zu wehren oder zu mir zu stehen, wenn die Mehrheit es nicht toll findet, das habe ich mir erst viel später erarbeitet.

Auch als Sie ins Kloster eingetreten sind, haben Sie andere in den Mittelpunkt gestellt und sich selbst vergessen.

Stutz: Ich hatte eine grosse Gottessuche, die schon immer da war. Aber der Eintritt ins Kloster war auch Flucht. Im Kloster war klar: Jesus in jedem Menschen sehen und spüren, was der andere braucht. Aber ich kam da zu kurz. Das ist einer der Gründe, warum ich so lange gebraucht habe, um mich als schwul zu outen.

Sie haben sich bei «Out in Church» zusammen mit über 120 Personen geoutet. Wie waren die Reaktionen?

Stutz: Ich habe viel Unterstützung erfahren. Eine Person schrieb mir, dass ich in die Hölle komme.

Wie haben Sie darauf reagiert?

Stutz: Mich kann niemand in die Hölle schicken. Ich komme aus der absoluten Tiefe, aus der Gefangenschaft.

«Ich wollte nicht zur Minderheit queerer Menschen gehören.»

Sie konnten lange nicht akzeptieren, wie Sie sind. Anderen homosexuellen Menschen konnten Sie aber Gottes Liebe zusprechen.

Stutz: Das ist so. Bei meiner ersten Pfarrstelle im Fricktal kam eine junge homosexuelle Frau zu mir. Ich konnte ihr von Herzen sagen, dass sie von Gott geliebt ist. Ich bot ihr an, zu ihren Eltern zu gehen, wenn sie sich oute. Ich konnte allen zugestehen, dass sie gut sind, so wie sie sind. Ich jedoch wollte nicht zur Minderheit queerer Menschen gehören. So bin ich zum Workaholic geworden. Ich habe 30-tägige Exerzitien gemacht, ich habe mich so bemüht, war äusserlich erfolgreich, innerlich todunglücklich. Meine Seele liess sich nie blenden vom Erfolg, zum Glück! Sie schrie immer lauter durch psychosomatische Krankheiten.

Wovor hatten Sie Angst?

Stutz: Ich wollte meinen Beruf als Priester nicht verlieren – das ist auch ein Grund, warum noch heute viele Priester Angst haben sich zu outen.

«Man darf darauf vertrauen, dass daraus eine neue Kraft entsteht.»

Was empfehlen Sie Menschen, die in einer ähnlichen Situation sind, wie Sie es damals waren?

Stutz: Ich hoffe, dass ich andere durch meine Lebensgeschichte – mit all den Brüchen, die ich habe erleben müssen – ermutigen kann, sich Unterstützung zu suchen.

Sie sind zugrunde gegangen und sehen darin etwas positives. Inwiefern?

Stutz: Wer wirkliche Heilung will, kommt nicht darum, dem erfahrenen Leid auf den Grund zu gehen. Man darf darauf vertrauen, dass daraus eine neue Kraft entsteht. Mir ist natürlich bewusst, dass man am Schweren auch zerbrechen kann. Ich möchte alle ermutigen: Wir können daran wachsen.

Manche sehen ihr Leben aber in Trümmern. Da ist kein Stein mehr auf dem anderen.

Stutz: Aus diesen Steinen kann wieder was gebaut werden. Ich glaube daran, dass man etwas Neues in sich entdecken kann – in all dem Zerbrochenen. Gott gebiert sich in einem. Ich erlebe es immer wieder, dass viele nicht in den Schmerz hinein wollen. Ich bin so leidenschaftlich gerne Christ – in interreligiöser Offenheit – weil Liebender sein, bedeutet auch Leidender zu sein. Liebe und Leiden sind die grossen Verwandlungskräfte unseres Lebens. Wenn wir dauernd vor dem Leiden, vor der Krise davon rennen, dann entfernen wir uns von dem Entwurf Gottes in uns.

Scheitern im Leben sollte also als nichts Schlechtes angesehen werden?

Stutz: Im Scheitern ist Gott mit dabei. Scheitern kann eine Chance sein – aber es muss nicht gesucht werden. Das wäre dann eine Perversion. Doch: Nur, wo ein Riss ist, kann Licht durchleuchten.

«Der Gang in die Stille kann auch zu einem Segen werden.»

Als Kind und junger Erwachsener war es schrecklich für Sie einsam zu sein. Heute suchen Sie Einsamkeit. Wie kam es zu diesem Wechsel?

Stutz: Eines Tages feierte ich die Eucharistie. Ich war so ergriffen von dieser Tiefe, dass ich sprachlos wurde. Das war im ersten Moment schrecklich. Aber dann wusste ich: Das ist mein Tor zum Leben, neue Worte werden mir geschenkt, wenn ich die Angst vor der Leere verliere. Vereinsamung kann schrecklich sein, die wir durch Solidarität überwinden können. Der Gang in die Stille kann auch zu einem Segen werden. Alleinsein schreibe ich All-ein-sein. Ich gebe dem eine andere Deutung. Aus meinem Zusammenbruch ist meine neue Lebensaufgabe entstanden, die Menschen in die Stille zu bringen.

Sie sprechen in Ihrem Buch vom «Sakrament der Zahnbürste». Was meinen Sie damit?

Stutz: Ich wollte immer so sein, wie ich bin. Ich wollte bedingungslos geliebt und gesehen werden. Und dann habe ich eine Familie kennengelernt, mit denen ich nun schon etliche Jahre befreundet bin. Sie sagten mir einmal, dass sie eine Zahnbürste für mich im Badezimmer haben und dass ich kommen kann, wann immer ich möchte. Dieses Angenommensein ist für mich ein Segen, eine Gnade. Das ist Sakrament. Ich muss nichts bringen, erhalte aber göttliche Nähe.

Eine Passage, die zum Schmunzeln einlädt in ihrer Autobiografie, ist eine Szene im Priesterseminar.

Stutz: Ja, ich habe eine Ordensschwester bestochen, damit sie nicht mein Zimmer reinigt.

Warum?

Stutz: Ich brauche Hausarbeit. Ich muss anpacken können.

Wie sind Sie vorgegangen?

Stutz: Ich habe die Ordensschwester immer wieder angefleht, mein Zimmer selber putzen zu können. Sie sah jedoch die Reinigungsarbeit als ihre Pflicht an. Durch Zufall habe ich erfahren, dass sie Lindt-Schokolade liebt. Meine Bestechung hat sie sofort angenommen: Jede Woche habe ich ihr zwei Tafeln Schokolade gekauft, damit ich selbst mein Zimmer reinigen durfte.

* Pierre Stutz (69) war bis 2002 Diözesanpriester im Bistum Basel. Nach seinem Outing legte er das Priesteramt nieder. Heute ist er als Referent und Autor tätig und lebt mit seinem Mann in Deutschland.

Hier geht es zur › Bestellung einzelner Beiträge von kath.ch.